・大学の入試問題は誰が作っているのか

・作問者を知ることはできるのか

現役大学教員(私立大学,経済学部)

学生と接する中で伝えたいたくさんのことをブログ(サードゼミブログ)で発信中。

共通テスト(あるいはセンター試験)の問題作成経験あり。

共通テストの問題って誰が作っているのかな?🤔

気になりますよね(笑)

先に結論を言ってしまえば,ほとんどが「大学教員」です。

高校生,受験生の多くが受ける「共通テスト」は,国立大学の二次試験や私立大学の一般入試に先立って最初に受ける大規模な試験です。

「共通テスト対策」は,多くの受験生が取り組んでいることだと思います。

入試問題は情報管理がしっかりされていて,本番で見る問題以外の情報はほとんどないので,こういう「秘密のもの感」があるものって気になりますよね。

実際,詳しいことはほとんど表に出てこないです。

少なくとも得点につながるような情報は前もって絶対に出てこないのですが,読み物として楽しんでくれたらと思います。

1.共通テストの作問者は公表されている!?

最初にお伝えしておきたいのは,

共通テスト(センター試験も同様)の作問者は氏名が公表されている

ということです。

ちょっとビックリじゃないですか?

受験生にとっては秘密の塊のようなイメージかもしれませんが,実際に公表されているんです。

そして,誰でも見ることができます。

この記事のタイトルを見たときに,

共通テストの作問者の情報なんてブログに書いてしまって大丈夫なの?

と思ったかもしれませんが,書ける情報もあります。

共通テストの作問者は「官報」で公表されます。

「独立行政法人大学入試センター試験問題作成者」ということで,毎年4月下旬(過去の日付を見ると4月28日に公表されているケースが一番多いようです。)の官報に載ります。

とはいえ,任期中(=問題作成の仕事をしている時)に公表できるものではありませんので,公表されるのは作問の仕事が終わって一定の時間が経ったら,です。

それまでは,家族も含めて伝えてはいけません。

周りの同僚教員も知らないことがほとんどです。

許可を取る関係などで,学部長など,業務上必要な一部にのみ伝える感じです。

知らない先生から見たら,

なんかあの人最近全然見ないね?

会議もいつもサボってない?

なんてなっているかもしれません(笑)

「官報検索」を見てみると,例えば2022年4月28日の官報で「令和3年3月31日付け任期満了」の作問者が公表されています。

つまり,2021年度に問題作成業務に携わった人は,約1年後の2022年4月末の官報で氏名が公表されるので,それ以降は「問題作成に携わったこと」は言っても大丈夫だということです。

ここから分かるのは,2021年3月末までの人が関わった問題は翌年2022年1月の試験で既に世の中に出ているので,それ以降の試験の内容は知らないから公表しても大丈夫,ということですね。

作問に関わった人には守秘義務がありますから,業務の中で知った情報を何でもかんでも流していいわけではありません。

要するに,「公表して大丈夫な情報」と「公表してはいけない情報」があります。

たとえば,

- 公表して大丈夫なもの

・出題を担当したこと

(一定時間経過後であれば言ってよい)

(実際に問題作成者の氏名は公表される) - 公表できない情報

・担当した科目

・担当した問題

・出題基準,ルール

・作問の時期,スケジュール

といった感じです。

出題者をやったということは,ある時期以降は公表していいのですが,どの科目のどの問題を作ったとか,そういった情報は公表できないと思います。

ネット検索をすると大手のマスコミが結構細かい情報まで載せていたりします。

産経新聞,2014年1月12日の記事

「「鉄扉」の奥で2年間,家族にも口外禁止 大学入学「共通テスト」難行苦行の作成秘話」

https://www.sankei.com/article/20240112-VNT4YVLGDBPG7HS7ZT65AIZ7F4/?outputType=theme_nyushi

作成時期の部分なんかは「そこまで載せても大丈夫なのかなぁ?」とも思いますが,私は私で書ける範囲で書いていきますね。

2.共通テストの問題は誰が作っている?

共通テストの問題をだれが作っているのか?

この質問の答えは「ほとんどが大学教員」です。

氏名が官報で公表されるので,そこから十分に推測可能です。

ちなみに,特定の大学の教員が担当しているわけではなく,国公立大学も私立大学も含めて,全国の色々な大学の教員が集まって作っています。

「ほとんど」と書いたのは,大学教員ではない人も少しだけいるからです。

高校の学習内容の範囲で問題を作るので,高校教育の現場に詳しい人も必要です。

朝日新聞EduA,2021年4月30日の記事

「大学入試センター・荒井克弘客員教授「共通テストの作問体制は抜本的に変わった」」

こちらの記事では,共通テストになって「試験問題調査官」というポストが導入されたと紹介されています。

作問者の年齢は若い人(30代前半~)から60代くらいまで,結構幅広いです。

昔と比べて若い人が増えたようです。

一般入試の作問に関する記事(大学の入試問題は誰が作成している?入試の作問者について現役大学教員が解説)でも書きましたが,個人的には若い人の方が向いていると思います。

共通テストになってからは「思考力を問う問題を出す姿勢」を打ち出していますから,センター試験のような単純な4択問題のようなものは減って,かなり工夫して問題が作成されているようです。

(もちろん,それによる受験生からの不満もあるようですね。時間が足りない,国語の問題になっている,などなど。)

作問者の仕事がどこから,どういう経緯で依頼されるかという疑問もあるかと思いますが,スミマセン,これについては書かない方が良いと判断しています。

3.共通テストはどんなふうに作るのか?

作問に関する細かいことは書けませんので,基本的な情報をお伝えしていきます。

科目ごとに細かい違いはあると思いますが,共通項としては,

- 大学入試センターに集まって対面で作業。

- 大学入試センター以外での作業は基本的にしない。

- 作問のために年間50日くらい大学入試センターに行く。

といったあたりでしょうか。

絶対に情報が洩れてはいけませんから,対面で,大学入試センターの中以外では作業しません。

加えて,年間50日くらい行きます。

人によっては,北海道や沖縄,九州や四国から東京に来るわけです。

かなりハードですね。

「そりゃそーだろ」と言われそうですが,共通テストの作成でとにかく気をつけることは,問題が漏れてしまわないようにすることと,出題ミスをしないようにすることです。

もし問題の情報が漏れた(あるいは,漏れた可能性がある)とすれば,全部作り直しになります…

ヤバすぎる事態です。

他の担当者に凄まじい恨みを買いそうです(笑)

ということで,情報漏洩対策としては,

- 作業室のPCはインターネットにつながっていない。

- スマホや自分のPCの持ち込みは禁止。

- データの持ち出しは不可。

(ちなみに,作業室のPCのUSB差込口は塞がれています。徹底していますね(笑)) - 大学入試センターの近くで撮った写真をSNSに上げるのも禁止。

- 外ではその話をしない。

(万が一のために「隠語」を使います。書けませんが,独特の隠語があります(笑))

といったものがあります。

出題ミスも当然あってはいけません。

そのために,多くの人数を集めて議論して,それとは別に問題の点検も入念に行います。

出題ミス対策としては,

- 約50日もかけて作る。

- 作成する委員の間で時間を掛けて議論をする。

- 問題作成→点検するチームからのコメント→修正対応を複数回繰り返す。

問題作成やチェックの体制について,以前大学入試センターが資料を公開していた記憶があったので検索してみましたが,見つかりませんでした。

ただ,記憶にあったものと同じような内容が,「高校生新聞ONLINE」のこちらの記事に載っていました。

高校生新聞ONLINE,2018年1月16日の記事

「センター試験の問題は誰が作成している?チェック体制は?」

問題作成のプロセスは,基本的には,各大学の一般入試と同じようなものですが,共通テストの場合は日数も,工程も,関わる人数も,すべてが大規模です。

これでも問題訂正が発生してしまったり,場合によっては出題ミスがあったりするわけですから,本当に大変な作業なんです。

ただ,相当入念に作りますし,「公平性」をかなり重視して作っています。

情報が漏れることもないですし,不公平さはほとんどないので受験生は安心して?受験してください。

4.共通テスト作成の報酬は安い!?

共通テストの問題を作るなんて言ったら,たくさんお金をもらえるんでしょ?

受験生にとって共通テストは一大イベントですし,50万人くらいが受けるテストです(2024年度の志願者数は49万人)。

さぞかしたくさんの報酬がもらえる,,,なんて思いますよね。

実際は,

全然そんなことありません!!

共通テストというビッグネーム,その作成の大変さといったものと比べたら,めっちゃ安いです(笑)

あまり詳しいことは書かない方がいいと思うのでざっくりとだけお伝えしますが,仮に年間250日この仕事に朝から夕方まで従事したとします。

この250日というのは,年間の労働日数,年間の営業日に近いものです。

世のサラリーマンが仕事をしている日数に近いので,イメージとしては年収換算したと思ってください。

さて,年収換算してどのくらいの報酬になるかというと,

日本の平均賃金に届きません!!

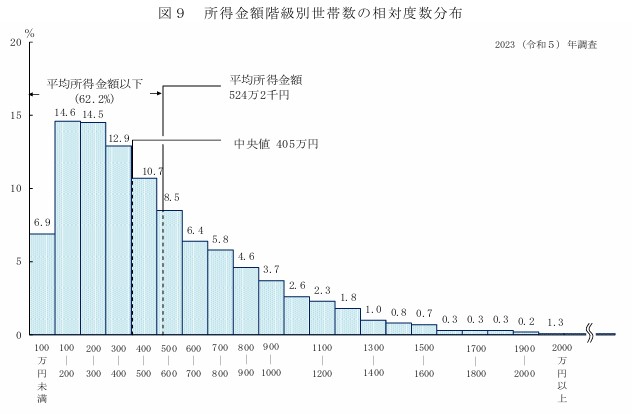

参考にしたのは,厚労省「国民生活基礎調査」(2023年)の「概況」です。

国民生活基礎調査,2023年,「概況」

出所:厚生労働省「国民生活基礎調査」2023年「Ⅱ各種世帯の所得等の状況」,図9 以下のページの「Ⅱ各種世帯の所得等の状況」の2ページ目(記載されているページ数ではp.9)に載っています。

平均所得金額は524万円,中央値は405万円とのことです。

(以下のページの「Ⅱ各種世帯の所得等の状況」の2ページ目(記載されているページ数ではp.9)に載っています。

平均所得金額は524万円,中央値は405万円とのことです。)

https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/k-tyosa/k-tyosa23/index.html

仕事は大変,報酬は安い,ということで,引き受けてくれる人を探すのが大変なんです。

ちなみに,大学入試センターは赤字になってますね…

やってみてどうだったの?

結構楽しかったかな?こんな風に作ってるんだって知ることができたし。

ただ,何年もできるものじゃないね(笑)

まとめ

以上,共通テストの問題はだれが作っているのか?について書いてきました。

簡単にまとめておきます。

- 共通テストの作問者は官報で公表される。

- 共通テストの作問は主に大学教員が担当している。

- 共通テストは情報漏洩に気を使いまくって作成している。

守秘義務との関係で詳しいところまでは書けず申し訳ないのですが,「へぇ~」と思ってもらえることがあれば嬉しいです。

それでは最後まで読んでいただきありがとうございました。

その他適宜追加します。