この記事には広告を含む場合があります。

記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。

・大学のレポートの書き方

・レポートの基本的な構成

・それぞれの構成要素で書くこと

現役大学教員(私立大学,経済学部)

学生と接する中で伝えたいたくさんのことをブログ(サードゼミブログ)で発信中。

ゼミ論・卒論だけでなく,講義科目でもレポートの出題と採点をしている。

レポートはどんな風に書いたらいいの?

基本的な形とかあるの?

大学生になると,高校までではあまり取り組むことがなかった「レポート課題」が出されます。

何回か書いていると慣れてきますが,最初のころはどうやって書いたらいいのか見当もつかずに困ったりします。

この記事では,レポートの基本的な構成(大枠としてどういう形にすればいいのか)について解説していきます。

1. レポートの構成要素は大きく分けて4つ

レポートの基本的な構成要素は次の4つです。

- 序論(はじめに)

- 本論

- 結論(おわりに)

- 参考文献一覧

これとは別に「表紙」を含めるかどうかという問題があります。

ただ,最近は印刷したものではなくデータで提出することがほとんどなので,表紙はあまり使われなくなっている印象です(とはいえ,表紙を付けてマイナスになることはほとんどないとは思います)。

一応,表紙についてはレポートのページ設定やテンプレートについての記事の中で簡単に紹介しようと思います。

それでは,それぞれどのような内容を書いていくのかについて,ものすごくざっくりと紹介していきます。

- ①序論(はじめに)

→「こんな感じのことをこんな内容で書きますわ。」

- ②本論

→レポートの本体,メイン。

レポートの内容について詳しく書く。

- ③結論(おわりに)

→「長々書いて来たけど,まとめるとこんな感じっすわ。」,「あと,今回やりきれなかったところもメモっとくわ。」

- ④参考文献一覧

→「この辺の資料はちゃんと目を通して書いたんですわ。」

こんな感じです。

参考文献の書き方や,なぜ大学教員は参考文献の書き方にウルサイのかといった疑問については改めて別記事にします。

2.序論(はじめに)で書くこと

レポートの最初に書くのは「序論」や「はじめに」といった導入部です。

この部分は,ゼミ論文や卒業論文の場合にはそれなりの分量になりますが,レポートの場合にはあまり分量は多くないです。

とはいえ,レポートのタイプによって多少違ってきます。

レポートのタイプについてはこちら(大学のレポートの書き方 レポートの種類,タイプの見分け方と評価のポイント)をご覧ください。

タイプ別にどんな内容を書いていけばいいのかを見ていきましょう。

講義の内容の要約や,講義の内容の一部をまとめて整理するタイプのレポートです。

この場合には,正直言ってほとんど書くことはありません(笑)

それこそ「◯◯についてまとめる」とかそのレベルです。

なぜそうなのかと言えば,

だって書くこと決まってるんだもん…

というシンプル過ぎる理由です。

書くことが決まっていて,しかも授業の内容に沿ってまとめるだけですから,序論に書くようなことはほとんどありません。

レポートの課題に対して,講義の中で扱ったどの部分を当てはめて検討するかを見定めて書くタイプのレポートです。

この場合には,課題の内容がどのようなもので,それを検討するために講義の内容の中からどの内容を当てはめて考えるのかを書く必要があります。

その際には,なぜその内容を当てはめることを選んだのかという理由も書いておく必要があります。

テーマを自分で設定して書くタイプのレポートです。

このタイプのレポートは,他の2つのタイプよりも序論(はじめに)に書く内容が多くなります。

他の2タイプとは違ってテーマを自分で設定するわけですから,

- テーマを具体的に書く(何について書くのか)。

- 何を明らかにしたいのか(レポートでどんな結論を書くのか)。

- そのテーマを設定した理由。

- 講義の内容との関係(講義の中で扱ったどの内容に関連するテーマなのか)。

といったことを読み手に分かるように書かなければいけません。

これらの内容を書くとなると,それなりの分量になってきますね。

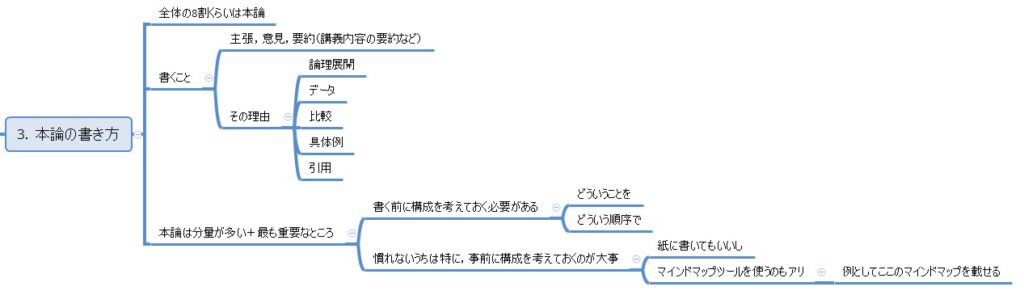

3.本論で書くこと

序章(はじめに)を書いたら,次はレポートのメインになる本論の部分が来ます。

当然ですが分量としては一番多くて,レポート全体の8割くらいはこの本論になります。

本論の内容はレポートによって様々ですが,基本的なこととしては,

- 主張,意見,要約(=言いたいこと)。

- 理由(=なぜそのように言えるのか,なぜそのように考えるのか)。

・論理展開

・データ

・比較

・具体例

・引用

このあたりを丁寧に書いていくことになります。

レポートや論文などのアカデミックな文章を書く際のポイントについては別記事でまとめて解説します。

序論(はじめに)や結論(おわりに)は分量も少ないのであまり意識しなくていいのですが,レポートの本論の場合には事前に構成を考えてから書き始めるようにしましょう。

慣れてくれば問題なく書けるようになったりもしますが,まだ1年生で慣れていなかったり,レポートのようにそれなりの分量の文章を書くのが得意でない場合には,事前に構成を考えてから書くようにしましょう。

構成を考えるというのは,ざっくりと言えば,「まずはこういうことを書いて,次にこれを書いて,最後にこれを書く」といったプランを作ることです。

この順番で書いてちゃんと通じるのか,分かりやすいのか,といったことを事前に整理しておくと,文章にする時にあまり迷わずに書けるようになります。

構成を考えるって言っても具体的にどんな風にしたらいいの?

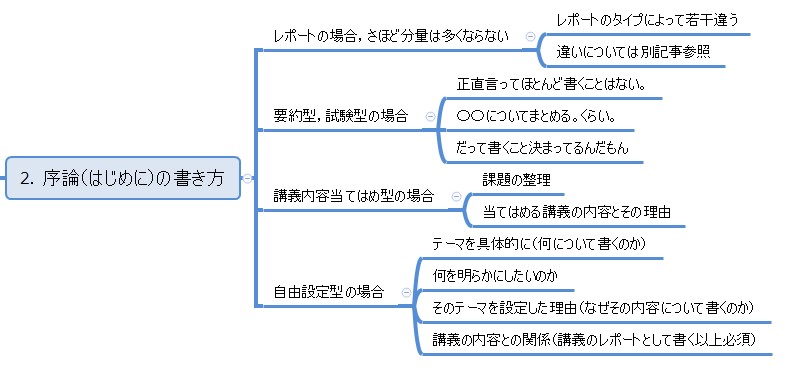

これは色々なやり方があると思いますが,個人的なオススメはマインドマップツールを使って構成案を作ることです。

マインドマップツールと言っても馴染みがない人もいると思いますし,イメージが湧きづらい人もいると思います。

そこで,サンプルとしてこの記事を書く前に作ったマインドマップツールの画面を載せてみます。

メモ書き程度で良いので,「こういう内容で書く予定だよ」という「見取り図」のようなものを作っておくイメージです。

マインドマップツールの場合,項目の下にさらに項目を追加していけます(画像では,書いたものの右側にさらに細かい構成が続いています)。

レポートではこれ(節の1つ下=右にある項目)が段落という塊になるイメージですので,どこで改行して新しいパラグラフにするかも一緒に検討出来ますし,一目で分かるので文章にする際も役立ちます。

私は,このブログの記事を書く際には必ずマインドマップを作成しています。

一見すると遠回りに見えるかもしれませんが,この段階で構成を練っておけば,文章を書き始めてから大きな変更をしなければならないケースはかなり減らせます。

結果として時短になることも多いです。

学術論文を書く際にもこうしたマインドマップを作ることがあります。

マインドマップツールを使わずに手書きで作っても構いません。

ただ,何かとツールを使った方が便利なので,可能であればツールを使ってみることをお勧めします。

私が使っているのは「XMind」というマインドマップツールですが,マインドマップツールはいくつもあります。

無料である程度の機能が利用できるものもありますので,まずは無料版で使ってみて下さい。

関心のある人はこちらの公式ページを見てみてください。

マインドマップツールは複数ありますので,気になったものを使ってみるとよいと思います。

いくつかリンクを載せておきます(無料で使ってみることができるもの。この記事を執筆した2025年2月13日時点。)。

・MindMeister(公式ページはこちら)

・miro(公式ページはこちら)

・EdrawMind(公式ページはこちら)

・cacoo(詳しくはこちら↓からご覧ください)

私の場合は基本的な機能しか使っていない(というより使いこなせていない(笑))ので「このソフトじゃないとダメ」というこだわりはありません。

使ってみて「何となくいいなぁ」と思うものを使ってみるのがGoodですね。

YouTubeでもマインドマップを使った色々な解説動画がありますので,興味がある人はぜひ見てみてください。

4.結論(おわりに)で書くこと

本論をしっかり書くことができたら,最後に結論(おわりに)を書きます。

結論(おわりに)の部分は,序論(はじめに)のところと同じように,分量的にはあまり多くありません。

書くことは主に2つです。

- レポート(本論)の内容の簡単なまとめ。

- レポートで扱いきれなかったところ,不十分だったところを「課題」として書いておく。

まずは本論の内容を簡単にまとめる,簡単に言えば「要約」を書きます。

このブログの記事にも必ず最後に「まとめ」が書いてあります。

そこでは,それぞれの記事の内容を箇条書きでコンパクトにまとめています。

本論でちゃんと書いているのに何でもう1回書かないといけないの?

先に結論を見てから本文を読む人がいたりするね。

あとは,残念だけど,みんながちゃんと最後まで読んでくれるとは限らないんだよ。

先に大体の結論を見てから読むと読みやすいです(いわゆる「ネタバレ」とは逆の発想です)。

そして,一般的には,他人の書いた文章をすべてキッチリ読むことって多くないですよね?

今この記事を読んでいる人も,ここまで途中を飛ばさずに読んでくれた人はかなり少ないと思います。

(おそらく10人に1人以下ではないでしょうか。あるいは,ここよりも前に読むのをやめてしまった人や,ここを飛ばしている人もいると思います。)

さすがに,成績評価のレポートで本論を読まないってことはあり得ないですが,「結論を先に見て,本論はザッと流し読みする程度」ということは十分にあり得ます。

(私の場合は,担当が1年次科目で履修者が多めなので,こうなるのが嫌で記述試験はほとんどやりません。)

それと,レポートでは(ゼミ論や卒論でももちろん必要ですが)「課題」,「残された課題」を書くようにしましょう。

1つのレポートや論文でその内容を全て扱うことなど不可能です。

ただ,「不十分なのは分かってますよ,でも今回のレポートでは分量の関係(=紙幅の都合)であったり,本論とは少しズレる議論だったりするために扱わなかったんですよ」ということを示しておくわけです。

要するに,「自分でもちゃんと問題点,課題は把握してるんで,そこはいちいち文句言ってくんなよ」というイメージですね。

この「課題」を書いているかどうかというのは,レポートの評価,とまではいかなくとも,評価する教員の印象に結構影響します。

課題を書いていると,

ちゃんと調べて,しっかり考えて書いているんだな。

という評価をされることが多いです。

個人的な感覚としては,ここまで書いてくる学生というのは少ないので,これができていると,

お!この学生はちょっと違うな!

と感じますし,他の学生と差をつけることができます。

レポートや論文を書く際には,ぜひ最後に「課題,残された課題」を書くようにしましょう!

まとめ

この記事では,レポートを書く前の準備として,レポートの基本的な構成とそれぞれに書く内容をお伝えしてきました。

簡単にまとめておきましょう。

- 序論(はじめに)

→こういう理由で,授業のここの内容に対応した,こんな内容を書きますよ。 - 本論

→レポートのメイン。内容を詳しく書く。 - 結論(おわりに)

→こんな内容で書きました。こんな課題が残りました。

基本的なことではありますが,これらがしっかりできているレポートというのは意外にも多くありません。

この形を覚えておくと,卒論にも役に立ちますし,社会人になってからも役に立ちます。

レポートの評価も良くなりますから,ぜひ基本形を覚えてしまいましょう!

それでは最後まで読んでいただきありがとうございました。

その他適宜追加します。